El heraldo de un nuevo hito

“Esto es sólo el comienzo de un gran verano”. Carl Lewis pronunciaba estas palabras a la prensa en los pasillos del vetusto Downing Stadium de Nueva York, escenario de los campeonatos nacionales de atletismo de Estados Unidos. Hacía escasas horas que Leroy Burrell le había superado en la prueba de los 100 metros y arrebatado su récord mundial. Ambos, más Dennis Mitchell, iban a representar al equipo norteamericano en el Campeonato del Mundo de Tokio’91. Aquella frase de Lewis se interpretó mal. No fue un simple vaticinio; fue el anuncio solemne de algo grande, muy grande. 72 días después, la capital japonesa asistió a la carrera más rápida de la historia hasta ese momento: seis atletas por debajo de 10 segundos y Carl Lewis nuevo plusmarquista mundial con un tiempo de 9″86.

“Esto es sólo el comienzo de un gran verano”, pensamos hoy todos los aficionados al atletismo cuando leemos el ránking anual del hectómetro masculino. Seis atletas con registros inferiores a los 9″90: los jamaicanos Yohan Blake (9″75), Usain Bolt (9″76) y Asafa Powell (9″85); los estadounidenses Justin Gatlin (9″80) y Tyson Gay (9″86); y el trinitense Keston Bledman (9″86). La adrenalina sube cuando recordamos las marcas personales de Gay y Powell, 9″69 y 9″72, respectivamente. Rozamos la euforia cuando especulamos que, con estos rivales en la línea de salida, Bolt (recordman con 9″58) tiene el estímulo perfecto para explorar nuevas fronteras humanas y defender su título olímpico en los Juegos de Londres.

Son días de esplendor para la velocidad. Alrededor del astro Bolt orbitan la gran generación del 82 (Gay, Powell y Gatlin) y la nueva hornada de esprinters: el precoz y triunfal Blake –campeón del mundo con 21 años–, el citado Bledman o el francés Christophe Lemaitre –el atleta blanco más rápido de la historia (9″92), alineado sólo en 200 metros, sin embargo–. Rumbo a esta galaxia viajan ya el británico Adam Gemili –reciente campeón mundial junior (10″05)– y el jamaicano Kemar Bailey-Cole –con 20 años, quinto en los enconados trials de su país (10″00)–.

Pero en otras épocas la recta de los 100 metros padeció un socavón. En Seúl’88 la conmoción que causó el dopaje de Ben Johnson acabó envileciendo el atletismo. Fue como una bofetada a destiempo. De pronto, el fuego cruzado entre atletas y la desconfianza de la afición amenazaron a un deporte aupado aquella década al prime time televisivo y a las grandes campañas de marketing. En los años 80, las gestas de los Coe, Moses, Lewis, Bubka, Griffith-Joyner… cambiaron para siempre la historia. Sin embargo, en el bienio posolímpico (1989-1990) el atletismo, la velocidad en particular, fue más noticia por la actividad en los despachos y los laboratorios que por las carreras.

A pesar de ello, con paso discreto pero firme, un velocista se coló en medio de aquella confusión. En 1989, los campeonatos nacionales de EE. UU. fueron el trampolín de Leroy Burrell, de 22 años. Ganador del hectómetro con un crono de 9″94, se convertía en el cuarto hombre más veloz de la historia. Una progresión asombrosa porque en un año había bajado 37 centésimas su marca personal. Burrell, nacido en Philadelphia, siempre había estado a la sombra de Carl Lewis, “un amigo y un maestro”, afirmaba. Como el Hijo del viento, fue alumno de la Universidad de Houston y en 1984 ingresó en el Santa Mónica Track Club, también bajo la tutela del preparador Tom Tellez. Como Lewis, Leroy saltaba longitud y aquel año 1989 consiguió su mejor registro con 8’37 metros. Ahora reclamaba su lugar en el escalafón atlético. Comenzó así a gestarse el duelo que desembocaría en la mágica carrera de Tokio’91.

A pesar de ello, con paso discreto pero firme, un velocista se coló en medio de aquella confusión. En 1989, los campeonatos nacionales de EE. UU. fueron el trampolín de Leroy Burrell, de 22 años. Ganador del hectómetro con un crono de 9″94, se convertía en el cuarto hombre más veloz de la historia. Una progresión asombrosa porque en un año había bajado 37 centésimas su marca personal. Burrell, nacido en Philadelphia, siempre había estado a la sombra de Carl Lewis, “un amigo y un maestro”, afirmaba. Como el Hijo del viento, fue alumno de la Universidad de Houston y en 1984 ingresó en el Santa Mónica Track Club, también bajo la tutela del preparador Tom Tellez. Como Lewis, Leroy saltaba longitud y aquel año 1989 consiguió su mejor registro con 8’37 metros. Ahora reclamaba su lugar en el escalafón atlético. Comenzó así a gestarse el duelo que desembocaría en la mágica carrera de Tokio’91.

Por su parte, Lewis se tomó una temporada sabática. La resaca olímpica le generó sentimientos encontrados. Por una parte, la descalificación de Johnson revalidaba su trono olímpico. Además, la anulación de marcas del canadiense desde la final de los Mundiales de Roma’87 le convertía en plusmarquista mundial (9″92), oficialmente desde el 1 de enero de 1990. Sin embargo, todo era consecuencia de decisiones burocráticas. En su fuero interno, Lewis tenía el orgullo herido. Sí, la razón estaba de su lado pero un papel no podía sustituir el tartán.

El año siguiente significó un punto de inflexión. La gran cita del atletismo mundial eran los Juegos de la Buena Voluntad de Seattle. Hasta entonces, Lewis había vencido a Burrell en sus cinco enfrentamientos directos. El 23 de julio de 1990, el pupilo ganó al maestro. No fue una prueba rápida (10″05 de Burrell por 10″08 de Lewis) pero confirmó que la velocidad mundial tenía una nueva rivalidad: de los archienemigos Lewis-Johnson pasó a los íntimos Lewis-Burrell. El 7 de septiembre, en la reunión de Atenas, Burrell volvería a salir victorioso. Al final de aquella temporada sumaría más avales a su gran rendimiento: la final del Grand Prix de la IAAF y los cuatro mejores tiempos del ránking (el mejor fue 9″96, nueve centésimas menos que el de Lewis).

El año siguiente significó un punto de inflexión. La gran cita del atletismo mundial eran los Juegos de la Buena Voluntad de Seattle. Hasta entonces, Lewis había vencido a Burrell en sus cinco enfrentamientos directos. El 23 de julio de 1990, el pupilo ganó al maestro. No fue una prueba rápida (10″05 de Burrell por 10″08 de Lewis) pero confirmó que la velocidad mundial tenía una nueva rivalidad: de los archienemigos Lewis-Johnson pasó a los íntimos Lewis-Burrell. El 7 de septiembre, en la reunión de Atenas, Burrell volvería a salir victorioso. Al final de aquella temporada sumaría más avales a su gran rendimiento: la final del Grand Prix de la IAAF y los cuatro mejores tiempos del ránking (el mejor fue 9″96, nueve centésimas menos que el de Lewis).

A principios de 1991, año mundialista, el atleta de Alabama no resolvía las dudas que, en la prensa y buena parte de la afición, habían generado sus prestaciones. A ello también contribuyó una lesión de rodilla que retrasó su preparación. Incluso era presionado para centrarse exclusivamente en las pruebas de longitud y 200 metros, distancia ésta que ya era periférica en su plan de entrenamiento. En cambio, Leroy Burrell era un ciclón. En el mitin indoor de Madrid (13/2/1991) batió el récord del mundo de 60 metros con un crono de 6″48, dos centésimas menos que el vigente de su compatriota Lee McRae (Indianápolis, 7/3/1987).

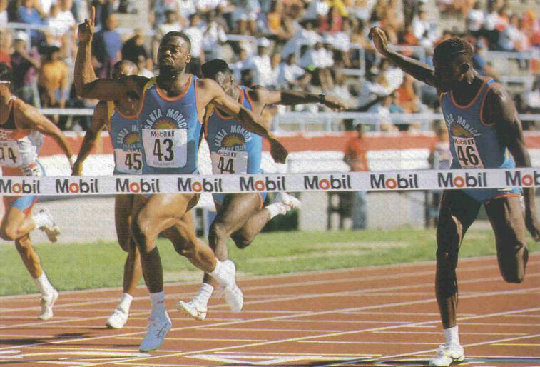

Y llegó la gran criba: los trials. Tres puestos en liza para los Mundiales de Tokio. En la final, cinco productos con patente Santa Mónica (Lewis, Burrell, Floyd Heard, Mark Witherspoon y Mike Marsh) más Dennis Mitchell, Andre Cason y Jeff Williams. La tensión crece exponencialmente cuando Lewis comete salida nula. Al siguiente disparo, inicio eléctrico de Burrell (tiempo de reacción de 0″117 por 0″166 de Lewis) que a los diez metros lidera la carrera. En el ecuador de la prueba, aventaja ya en cuatro metros a Lewis. Contra las cuerdas, el recordman mundial mantiene su descomunal aceleración hasta casi el balcón de meta. La curva de velocidad de su rival había comenzado a descender antes, pero unos soberbios dos primeros tercios de carrera convierten a Burrell en nuevo plusmarquista mundial (9″90 con viento de +1’9 m/s). Lewis había remontado hasta quedarse a sólo 40 centímetros del ganador (9″93). Mitchell llega tercero y hace marca personal (10″00).

King Carl impartió un máster de supervivencia. No había roto la barrera de los diez segundos desde 1988. Como pocos atletas en la historia, eligió otra vez el día preciso para terminar con todas las inquietudes. Pese a ser segundo, se quitó de encima algunos kilos de presión y los puso en la mochila de Burrell, quien ahora era el principal favorito para Tokio y el defensor del récord del mundo. A preguntas de la enviada especial de El Mundo Deportivo, Loles Vives –colaboradora hoy de Perarnau Magazine–, el gurú Tom Tellez matizaba el logro de Burrell: “Leroy ha hecho una aceleración muy brusca. Ha alcanzado la máxima velocidad demasiado pronto y, en el tramo final, desaceleró. Reaccionar el primero no es siempre garantía de éxito”. Esta reflexión del entrenador del Santa Mónica sería premonitoria.

Suma y sigue. En la prestigiosa reunión de Zurich (7/8/1991) Burrell vuelve a imponerse a Lewis –cuarta vez consecutiva– aunque el viento en contra ensucia las marcas. En cambio, el cuarteto de relevos 4×100 de EE. UU. (Lewis, Burrell, Mitchell y Marsh) aniquila el récord del mundo con una rebaja de doce centésimas (37″67). Próxima estación: Tokio.

El ya treinteañero Lewis había abandonado la pose de estrella del pop. Pero aún generaba en su gremio una mezcla de desdén y admiración. En la capital nipona, los días previos a entrar en competición, reconocía haber tenido “problemas mecánicos” en su puesta en acción, su técnica menos virtuosa. El entonces séxtuple campeón olímpico tenía un biotipo de esprinter en peligro de extinción. “Lewis, además de rápido, era versátil –saltador de longitud– y tenía un estilo impecable. Alto [1’91 m], bastante ligero [81 kg], estaba en las antípodas del modelo de velocistas culones, compactos, de estatura media, sobremusculados, potentes hasta grados insospechados y poco pendientes de la estética. Son máquinas que golpean y rebotan”, describía en una de sus certeras crónicas Santiago Segurola. Si observamos la fauna, Lewis sería un guepardo rodeado de pitbulls –el propio Burrell, Johnson, Cason o Bruny Surin–.

Cuando Tokio alzó el telón de la velocidad, el comienzo no pudo ser más prometedor. El viento fue el protagonista de las series clasificatorias. Impulsado como un velero, Lewis corrió en unos impactantes 9″80, no homologados porque el anemómetro registró un viento de +4’3 m/s. Tras él, el británico Linford Christie hizo 9″90. En otra serie, el namibio Frank Fredericks marcó 9″89 (+4’1 m/s). Burrell no pudo contar con esta mejora y llegó a meta con un crono legal de 10″11. Además de este factor meteorológico, el estadio Nacional de Tokio añadió una nueva superficie de poliuretano que favorecía el rendimiento de los velocistas.

Al contrario de las guerras psicológicas previas a los duelos Lewis-Johnson, ahora los dos grandes favoritos eran un ejemplo de fair play. “Leroy me hace ser humilde y darme cuenta que sólo debo concentrarme en hacer mi propia carrera”, reconocía Lewis. “La noche anterior a la final estaba inquieto, pero los consejos de Carl me ayudaron a relajarme”, explicaría Burrell días después. Para él también fue un bálsamo la llamada telefónica de su padre. Hacía unas horas que Leroy Brown había salido de la UVI tras ser sometido aquella semana a una intervención quirúrgica a corazón abierto.

La tarde siguiente, el día señalado en rojo (25/8/1991), ratificó las expectativas. En la primera semifinal ganó Lewis con un tiempo de 9″93 (+1’3 m/s) por delante de Fredericks (10″02), quien igualaba su mejor actuación. A continuación, Burrell recogía el guante y era el primero de la otra semifinal (9″94 y +1’1 m/s). Le siguió Mitchell (9″99) que reducía una centésima su tope individual. “Después de ver aquello, sabía que dos horas después habría récord del mundo”, comentó Lewis. Tom Tellez relató al semanario Sports Illustrated su arenga a Lewis antes de la gran cita: “Carl, hiciste tu mejor carrera en las semifinales de Los Ángeles; tu mejor carrera fueron las semis de Roma; volviste a hacer tu mejor carrera en las semis de Seúl. ¡Aquí no harás tu mejor carrera en las malditas semifinales!”.

Millones de televidentes y 55.000 espectadores en las gradas esperaban con fruición la final del hectómetro masculino. En la línea de salida, Burrell ocupaba la calle 3 y Lewis, la 5. Entre ambos, el británico Christie, de 31 años, jamaicano de nacimiento, siempre con gesto adusto, sin concesiones a la galería. Bronce en Roma’87 y plata en Seúl’88 (con marca personal de 9″97), era un competidor voraz. Tras Lewis, es el finalista más alto (1’89 m) pero con mayor masa muscular que aquél. Al tercer estadounidense, Mitchell, le asignaron la calle 6. Es el clásico outsider. Siempre receloso de la elitista pandilla del Santa Mónica, su tenacidad y una evolución regular de marcas le convertían en candidato al podio. A su derecha, Fredericks, de 23 años. Con mejores características para doblar la distancia, había llegado a la final del 100 sigilosamente. Formado en la universidad mormona de Brigham Young, era de los pocos atletas que podía compararse a Lewis en los últimos 40 metros de carrera. En el lado opuesto de la parrilla (calle 2), el jamaicano Raymond Stewart, subcampeón en Roma’87 con sólo 22 años. Finalmente, en los extremos, el canadiense Surin (calle 1), de origen haitiano, y el brasileño Robson Caetano da Silva (calle 8), quinto en los 100 metros de Seúl’88 y bronce en el doble hectómetro.

Ya en los tacos de salida, el estadio baja el volumen y los flashes están a punto. Pistoletazo y reprise espectacular de Mitchell (tiempo de reacción ilegal de 0″090 que no aprecia el juez) y Stewart. Lewis hace un primer paso más que correcto (0″140) aunque inferior al de Burrell (0″120). Sin embargo, la puesta en acción de King Carl es deficiente. Al paso por los 20 metros ya pierde 7 centésimas con su máximo rival. La diferencia sube a nueve llegados los 40 metros (un metro de distancia). Además, hay un invitado imprevisto: Stewart está haciendo la carrera de su vida y es líder, con Burrell y Mitchell casi a la par. No es una tesitura desconocida para Lewis pero su situación es desesperada. A la mitad de la prueba es quinto por detrás de sus dos compatriotas, el increíble Stewart y Christie. Y Fredericks está remontando.

Ya en los tacos de salida, el estadio baja el volumen y los flashes están a punto. Pistoletazo y reprise espectacular de Mitchell (tiempo de reacción ilegal de 0″090 que no aprecia el juez) y Stewart. Lewis hace un primer paso más que correcto (0″140) aunque inferior al de Burrell (0″120). Sin embargo, la puesta en acción de King Carl es deficiente. Al paso por los 20 metros ya pierde 7 centésimas con su máximo rival. La diferencia sube a nueve llegados los 40 metros (un metro de distancia). Además, hay un invitado imprevisto: Stewart está haciendo la carrera de su vida y es líder, con Burrell y Mitchell casi a la par. No es una tesitura desconocida para Lewis pero su situación es desesperada. A la mitad de la prueba es quinto por detrás de sus dos compatriotas, el increíble Stewart y Christie. Y Fredericks está remontando.

“A los 60 metros me dije: ‘Sólo me queda una bala en la recámara’. A los ochenta, pensé: ‘Ahora tengo un misil”, confesaba Lewis a Sports Illustrated días después. El de Alabama pisa ya territorio de su propiedad. Su tránsito por el tramo que va de los 60 a los 80 metros es un prodigio de aceleración sostenida hasta alcanzar su velocidad máxima: 43’373 km/h. Tarda en cubrirlo 1″67, mientras que el ya líder Burrell necesita 1″71. A saber: en su récord del mundo (9″58 en Berlín, 16/8/2009), el extraterrestre Bolt completó este segmento en 1″63.

Desfondado Stewart, contenido Fredericks y superados Mitchell y Christie, a falta de los últimos 20 metros, Burrell sólo aventaja en una centésima a Lewis. Es consciente de que ya no controla la carrera. “No se puede hacer nada. Carl toma una respiración profunda, relaja su mandíbula, eleva sus rodillas y logra mantener su velocidad. En ese punto hay que ponerse a rezar”, reconocía su compañero y amigo. Lewis irrumpe en la última escena con su estilo regio, preciso, rotundo. “Nos adelantó como si estuviéramos quietos”, afirmaba resignado Burrell. La visión en los marcadores del “9.86 New WR” hace aflorar las lágrimas en el Hijo del viento, que da un abrazo fraternal a Leroy Burrell (9″88). Por fin logra una plusmarca individual tras cruzar la meta, no de manera diferida en los despachos. Ahora sí, su huella está sobre el tartán.

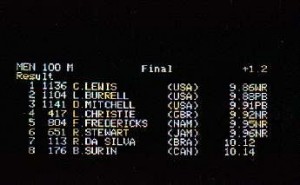

Poniendo la lupa biomecánica sobre la prueba se deduce que Lewis desafió una vez más a la ortodoxia. Donde el grueso de los esprinters comienza a trazar un descenso en la curva de velocidad –la horquilla 60-80 metros–, Lewis consigue ser más veloz y retrasar la merma de aceleración. Puede compensar así una salida floja. “He hecho la mejor carrera de mi vida, la más técnica, la más rápida… ¡Y con 30 años!”, proclamaba exultante. “Estoy orgulloso de todos nosotros, los que hemos corrido el más grande 100 de toda la historia”, añadió. Así fue: por primera vez en una misma prueba, seis atletas bajaron de los 10 segundos (viento favorable de 1’2 m/s). Además del récord del mundo, aquella tarde en Tokio cayeron el de Europa (Christie fue cuarto con 9″92) y el de África (Fredericks, quinto con 9″95). Mitchell fue bronce con un crono de 9″91, mientras que Stewart batió el tope jamaicano con 9″96. Fueron momentos tatuados en el recuerdo.

Crucemos ahora los dedos y conjuremos el riesgo de los imponderables (lesiones, viento, lluvia, bajas temperaturas, descalificaciones…). Otra cita con la historia puede esperarnos: Estadio Olímpico de Londres. Domingo, 5 de agosto, a las 22.50 (hora peninsular española). Final masculina de los 100 metros.

* Gustavo Da Silva es periodista. E-mail: gdasilva@telefonica.net

BUSCADOR DE CATEGORÍAS

BUSCADOR POR MES

ÚLTIMOS TWEETS

Tweets por @martiperarnauSÍGUENOS EN FACEBOOK